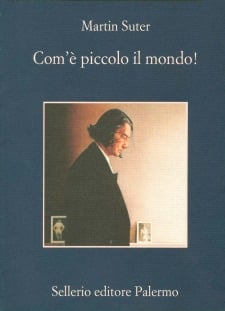

Questo libro racconta la storia singolare del vecchio Konrad Lang, anziano tuttofare della ricchissima famiglia Koch. Storia che si avvia da un incidente assai increscioso: la sontuosa villa di Corfù di cui è custode prende fuoco proprio a causa di una sua distrazione. Eppure, anziché sfiduciare e abbandonare Konrad, Elvira Senn, la matriarca dei Kock, decide di portarselo vicino, in Svizzera, e di foraggiarlo con un appannaggio settimanale. Apparentemente non v’è nulla di strano: Konrad è stato l’onnipresente amico d’infanzia di Thomas Koch, l’erede della dinastia e padre del rampollo Urs, destinato a succedere alla stessa Elvira nella guida dell’impero industriale. In realtà si avverte che la sollecitudine di Elvira non è dovuta all’affetto, bensì alla volontà di gestire e controllare Konrad. Che di Thomas, arrogante, indisciplinato e pluridivorziato, è stato anche gregario fedele e, forse, custode di molti segreti. Fatto sta che il piano di Elvira si complica, perché Konrad – che nel frattempo corteggia premurose signore e riscopre, oltre all’amore, anche un po’ di autonomia e indipendenza – capisce di avere il morbo di Alzheimer. Elvira, dunque, lo avvicina ulteriormente a sé, complice la premura della giovane moglie di Urs, Simone. Tuttavia, tra fortunose sperimentazioni terapeutiche e peggioramenti verticali, i nodi verranno improvvisamente, e implacabilmente, al pettine, in una conclusione thriller che per un attimo si tinge anche di giallo.

Com’è piccolo il mondo! è il primo romanzo scritto dal noto autore svizzero; risale al 1995, è stato premiato in più occasioni e ha dato vita ad una trilogia (assieme a Il lato oscuro della luna e L’amico perfetto). Vi si possono apprezzare molte delle originali caratteristiche che rendono Suter sempre gradevole. A condizione, però, di non indugiare troppo nella presentazione che si trova sul risvoltino di copertina: i libri di Suter, infatti, rendono al meglio solo se affrontati con fiducia totale e pazienza, senza anticipazioni di sorta, lasciandosi guidare dall’irresistibile senso di attesa che percorre ogni trama, fino in fondo. Da questo punto di vista, Small World – che è il vero titolo dell’opera, da cui nel 2010 è stato pure tratto un film con Gerard Depardieu – è in tutto e per tutto esemplare. Il tono è meramente descrittivo, il progredire è lento. Ma pagina dopo pagina si cominciano a intravedere piccoli indizi: l’andirivieni tra passato e presente si intensifica, le situazioni si fanno propizie, il caso ci mette del suo, espressioni verbali e nomi si dimostrano forieri di strane e allusive ambiguità. E la sottile, eppure sferzante, ironia dell’Autore si percepisce, assieme al suo interesse, così pronunciato e delicato, per gli uomini e le loro fragilità, e per le miserie travolgenti e i gesti miracolosi e gratuiti di cui sono capaci. Si potrà notare che nel romanzo i meccanismi narrativi di Suter non sono ancora così perfetti come nei lavori successivi: ad un certo punto qualcosa si capisce, anche ben prima dell’epilogo. Ma il tocco è piacevolissimo, come lo è l’intuizione che siano le malattie a segnare la via di un insospettato e imprevedibile riscatto.